History and People

歴史と人物

親鸞聖人の高弟二十四輩のひとりである無爲信房に始まり、香樹院釋徳龍、香凉院釋行忠などの優秀な学僧を輩出。その後も数多くの優秀な人材を育成しました。

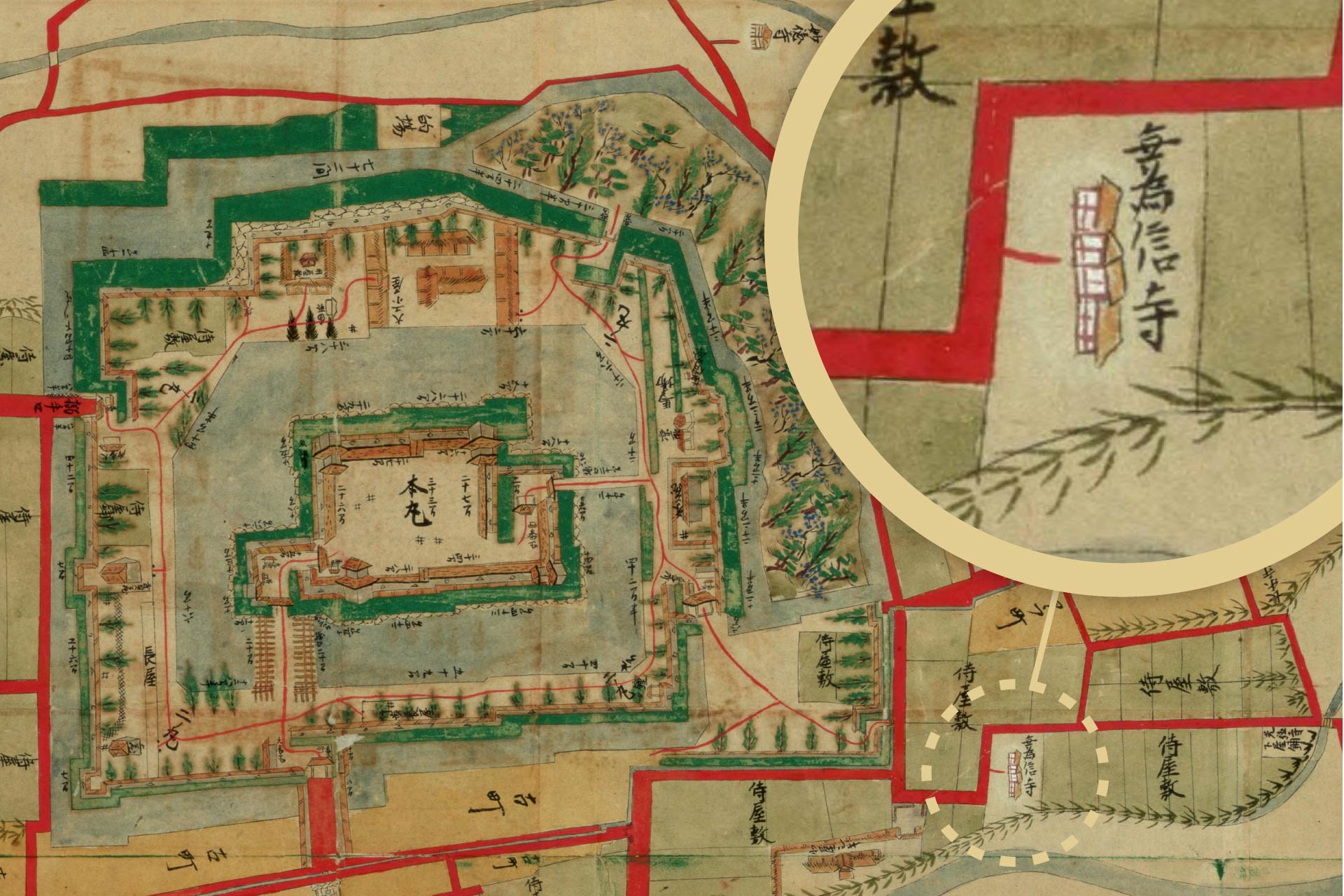

1. 始まりは、会津郡の柳津

佛性山金剛院無爲信寺は、親鸞聖人を宗祖とする真宗大谷派の寺院です。親鸞聖人より本願念仏の教えを面授された、聖人の高弟24人(二十四輩)のひとり「無爲信房(むいしんぼう・1186−1264年)」が開基した寺院であり、真宗二十四輩本座十一番の御旧跡でもあります。

無爲信房は、平安時代末期から鎌倉時代初期の武将である武田信義と、鹿島神宮の大宮司権頭の娘の子として、岩代国会津郡柳津に生まれます。俗姓は「武田信勝(たけだのぶかつ)」であったと伝えられています。 信勝は、常陸国稲田(現在の茨城県)に逗留中の親鸞聖人を訪れて深く帰依し、その門弟となり「無爲信(無爲子)」の名を与えられました。 ちなみに父である信義は甲斐源氏4代当主であり、武田氏の初代当主。あの有名な武田信玄は、信義の子孫にあたります。

その後、無爲信房は親鸞聖人の親近に仕え、聖人帰洛後はその命により奥羽(現在の東北地方)教化に従事します。そして寛元4年(1246年)、奥州会津の門田町一ノ堰(もんでんまちいちのせき・現在の福島県会津若松市)に無爲信寺を創建しました。また無爲信寺の他にも、仙台市の称念寺などをつくったと伝えられています。

※無爲信房の肖像。

※無爲信房の肖像。 ※会津若松市の天台宗 光明寺様の境内、墓地の西側に無爲信坊の墓である五輪塔「大坊墓」があります。

※会津若松市の天台宗 光明寺様の境内、墓地の西側に無爲信坊の墓である五輪塔「大坊墓」があります。2. 無爲信寺の移基

文永元年(1264年)10月23日、無爲信房は79歳で命終。その後、無爲信寺は磐城国(現在の福島県)棚倉藩の藩主である内藤家の庇護を受け、承応3年(1654年)に東白川郡棚倉へ移り、一ノ堰を離れることになります。

棚倉へ移った当時は内藤家の菩提寺(ぼだいじ)である浄土宗光徳寺、安泰寺とともに、棚倉三大寺のひとつに数えられていました。しかし宝永2年(1705年)、藩主の内藤紀伊守弌信が駿河国(現在の静岡県藤枝市)田中藩に転封となったため、内藤家とともに無爲信寺も移基します。

その後も京都六条へと移基を続けますが、戦火で無爲信寺の本堂が焼失。また無爲信房の子孫が途絶え、跡継ぎがいなかったことなども重なり、無爲信寺は享保年間に京都の御本山である東本願寺の預かりとなっていました。

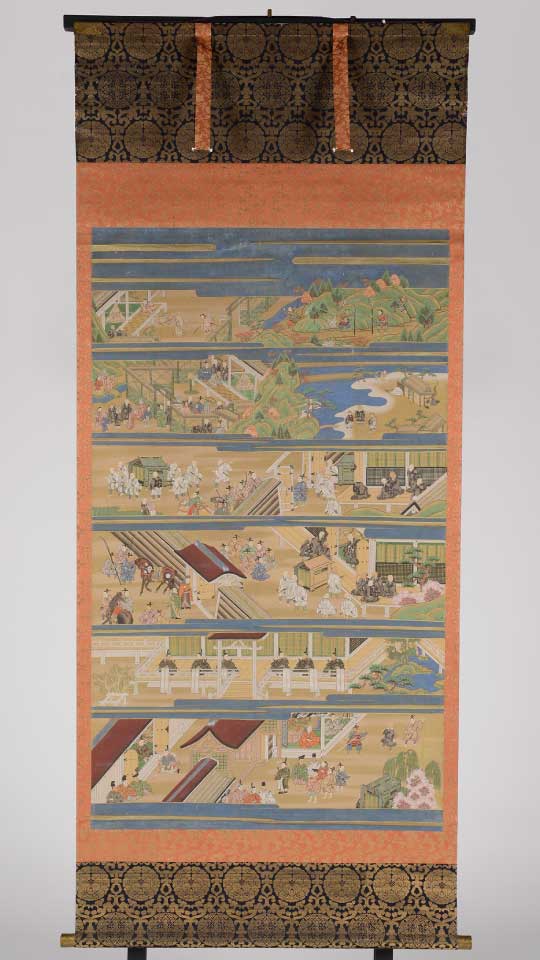

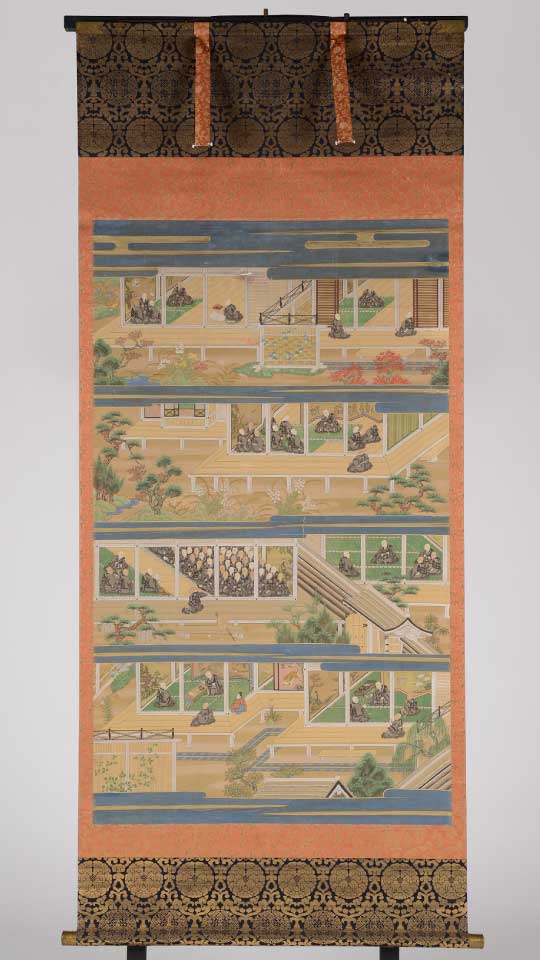

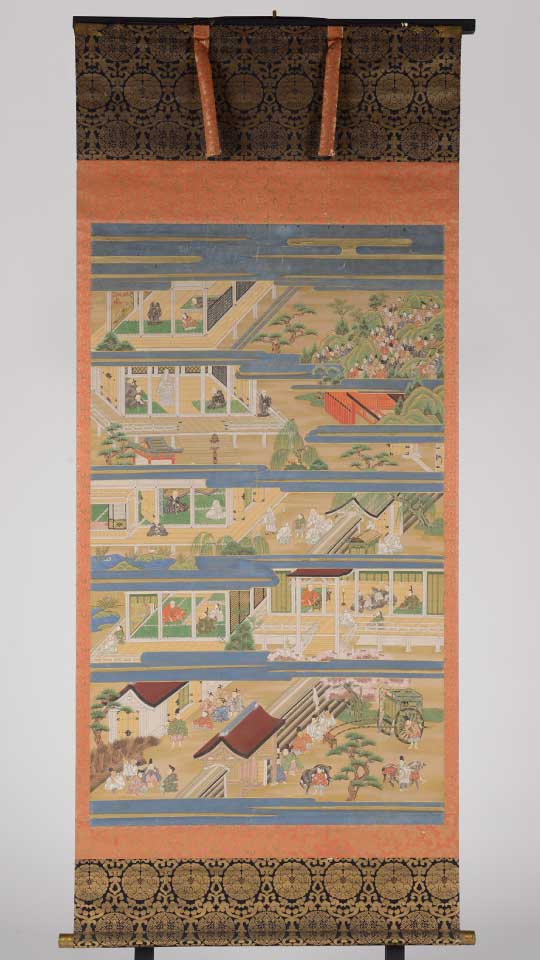

※無爲信寺にある棚倉期の親鸞聖人御絵伝。

3. 佐藤伊左衛門による再興

東本願寺の預かりとなっていた無爲信寺ですが、東本願寺第19世である乗如上人(じょうにょしょうにん)の命により、越後国蒲原郡下条村(現在の新潟県阿賀野市)の豪農「佐藤伊左衛門」が無爲信寺の復興を志し立ち上がります。

伊左衛門は多くの私財を費やし、無爲信寺の宝物や所蔵品を下条村に移していきます。しかし当時、江戸幕府は「新寺建立禁止令」を発布をしており、新しく寺を建立することができませんでした。そこで伊左衛門は数年の労苦の末、柄目木新田村(現在の新潟市秋葉区柄目木)にある「蓮入寺」を引寺するという方法をとり、幕府の許可を得ることに成功します。

そして宝暦年間、現在の新潟県にある勝楽寺の寺中「即得寺」の「立信院釋順崇(りつしんいんしゃくじゅんそう・1732ー1802年)」を住職として迎え入れ、宝暦10年(1760年)に現在の地(新潟県阿賀野市)に無爲信寺を再興。再興に尽力した佐藤家の屋敷は、今も寺と川を隔てたすぐ向かい側にあります。

※無爲信寺と佐藤家の屋敷の間にある川には「無爲信寺橋」が架かっています。

※無爲信寺と佐藤家の屋敷の間にある川には「無爲信寺橋」が架かっています。

※いづみ墓苑敷地内にある佐藤家の大蔵。

※いづみ墓苑敷地内にある佐藤家の大蔵。

「立信院釋順崇」は学徳が高く、大蔵経を閲蔵すること3回にも及んだといわれています。順崇の死後、大正13年(1924年)に東本願寺最高学位「講師」に次ぐ「贈嗣講(ぞうしこう)」が贈られています。また伊左衛門の次女である「きや」と結婚し、5男をもうけます。

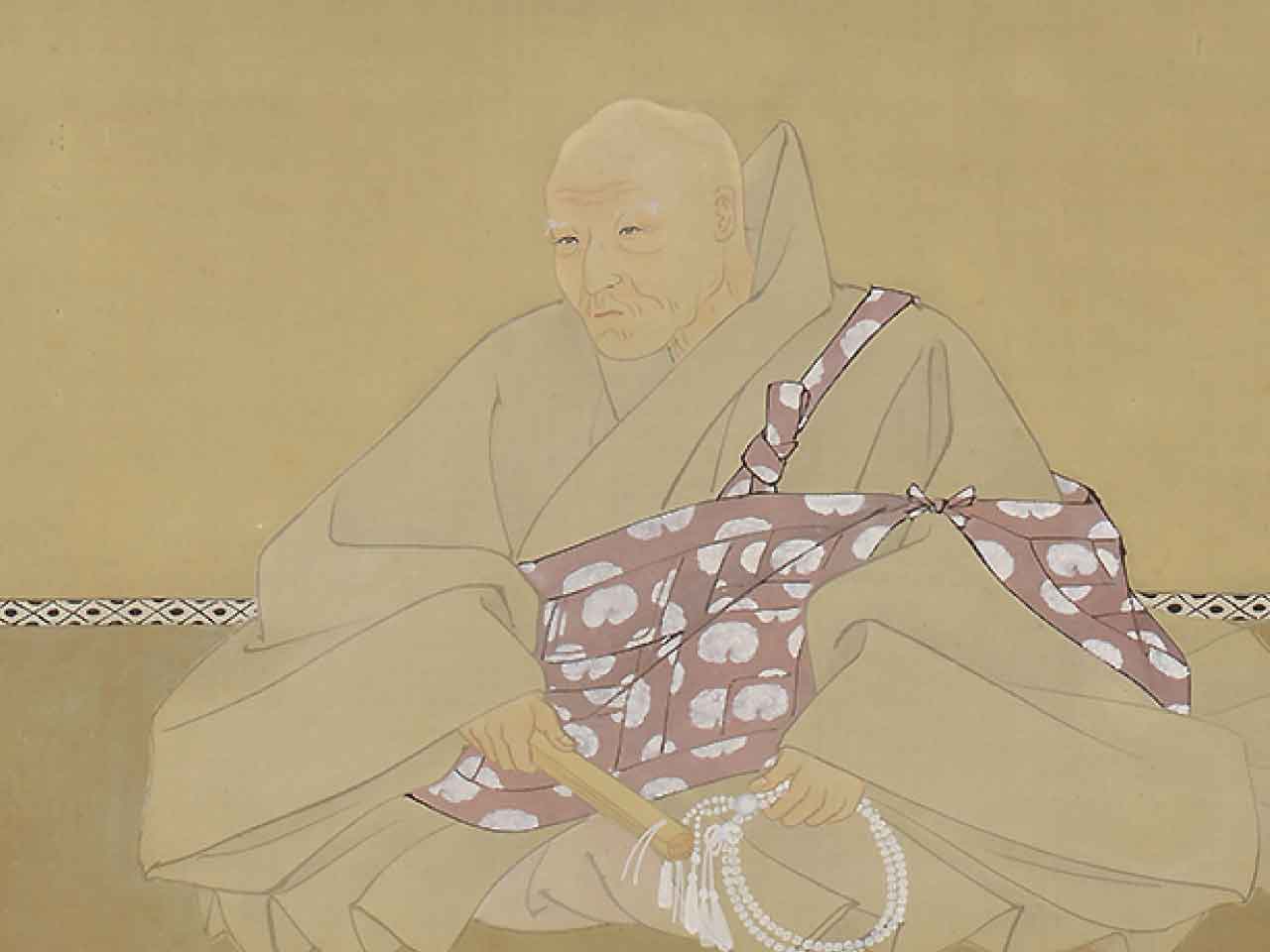

4. 第10代講師、香樹院釋徳龍

後に住職となる順崇の次男、伊左衛門の孫にあたる「香樹院釋徳龍(こうじゅいんしゃくとくりゅう・1772−1858年)」は、幼少より神童と呼ばれ、3歳で読書きができ、8歳で漢詩を作ったといわれています。

徳龍は12歳の時に父順崇に従い、江戸の儒学者である柴野栗山(しばのりつざん)のもとで儒学を学びます。その後、出羽淨福寺の公厳(こうがん)に主事。天台、真言、華厳などの各宗の教理を学び、唯識(ゆいしき)、瑜伽(ゆが)、倶舍論(くしゃろん)などに精通していたそうです。

そして東本願寺が設けた教育機関「高倉学寮」では香月院深励(こうがついんじんれい)に師事。弘化4年(1847年)に東本願寺最高学位である第10代「講師」となります。 文政6年(1823年)の東本願寺火災後は、本山の命を受け各地に布教や募財活動を行い、世俗倫理の教化に活躍します。また頓成異安心事件(とんじょういあんじじけん)では、釋大含(だいがん)らとともに取調役を務めます。

「学識は香月院(深励師)、徳行は香樹院(徳龍師)」と称されるほど、徳龍は講師の中でも傑出して活躍。終生妻を娶らず、徳行と温和で知られ、世俗倫理を著した学僧としては江戸時代随一といわれています。現在も無爲信寺には2万点におよぶ貴重な徳龍の蔵書が残っています。

※香樹院釋徳龍の肖像画。

※香樹院釋徳龍の肖像画。

※香凉院釋行忠、香樹院釋徳龍の墓碑。

※香凉院釋行忠、香樹院釋徳龍の墓碑。

5. 第19代講師、香凉院釋行忠

徳龍の甥、後に住職となる「香凉院釋行忠(こうりょういんしゃくぎょうちゅう・1817ー1890年)」も1835年に高倉学寮へ入り、徳龍に師事。専門は性相学の研究でした。そして師である徳龍と同じく、明治22年(1889年)に第19代「講師」となりました。

行忠の門下生は、東京帝国大学インド哲学の初代教授であり、大谷大学第四代学長である村上専精(むらかみせんしょう)博士や、東洋大学創始者の井上円了(いのうええんりょう)博士など、数多くの優秀な人材を育成しました。

徳龍、行忠ともに生涯独身を通し、困窮した人には私財を与え、詩歌や書画にも親しみ、多数の著述が存在しています。 その多くの門下僧は真宗教学に大きな影響を与えております。

※香凉院釋行忠の肖像画。

※香凉院釋行忠の肖像画。

無爲信寺に関わる略年表

| 1186年 (文治2年) |

開基無爲信房(武田信勝)誕生。 |

|---|---|

| 常陸稲田の親鸞聖人より、本願念仏の教えを面授される。 | |

| 1246年 (寛元4年) |

無爲信房が会津門田一ノ堰にて「無爲信寺」創建。 |

| 1264年 (文永元年) 10月23日 |

無爲信房79歳寂。 |

| 1654年 (承応3年) |

内藤家の庇護のもと、東白川郡棚倉に無爲信寺を再興。 |

| 1705年 (宝永2年) |

当時の藩主、内藤紀伊守弌信が駿河国田中藩へ転封の折、無爲信寺も田中藩に移転。 |

| 享保年間に京都東本願寺寺内再興。 | |

| 1751年 (宝暦2年) |

佐藤伊左衛門、本山より寺跡取立許可。本尊と宝物の引渡しが行われる。 |

| 1758年 (宝暦8年) |

柄目木新田村の「蓮入寺」を引寺とする。 |

| 1760年 (宝暦10年) |

現在の地(新潟県阿賀野市)に無爲信寺再興。 |

| 1761年 (宝暦11年) |

即得寺の順崇が住職として入寺。 |

| 1763年 (宝暦13年) |

二十四輩本座御免。 |

| 1772年 (安永元年) |

徳龍誕生。 |

| 1802年 (享和元年) |

順崇寂。 |

| 1817年 (文化14年) |

行忠誕生。 |

| 1823年 (文政6年) |

徳龍、本山火災後、各地で布教。徳行に優れ、多くの門徒を教化する。 |

| 1847年 (弘化4年) |

徳龍、「講師」の学階を本山より贈られる。 |

| 1858年 (安政5年) 1月23日 |

徳龍87歳寂。 |

| 1889年 (明治22年) |

行忠、「講師」の学階を本山より贈られる。 |

| 1890年 (明治23年) 5月29日 |

行忠74歳寂。 |

| 1924年 (大正13年) |

順崇、「贈嗣講」の学階を本山より贈られる。 |